import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import sqlite3

np.random.seed(1) # damit die Zufallszahlen reproduzierbar sindSQL & Datenbanken

Stellt euch vor, ihr arbeitet für ein E-Commerce-Unternehmen und alle Verkaufsdaten liegen in einer großen Tabelle vor:

| bestell_id | kunden_name | kunden_email | kunden_stadt | produkt_name | produkt_preis | produkt_kategorie | menge | datum |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 101 | Lisa Schmidt | lisa@example.com | Hamburg | Laptop | 899.99 | Computer | 1 | 2025-05-15 |

| 102 | Lisa Schmidt | lisa@example.com | Hamburg | Maus | 29.99 | Zubehör | 2 | 2025-05-16 |

| 103 | Max Weber | max@example.com | Berlin | Monitor | 299.99 | Computer | 1 | 2025-05-17 |

| 104 | Anna Müller | anna@example.com | München | Tastatur | 79.99 | Zubehör | 1 | 2025-05-18 |

| 105 | Lisa Schmidt | lisa@example.com | Hamburg | Kopfhörer | 149.99 | Audio | 1 | 2025-05-20 |

Auf den ersten Blick sieht das in Ordnung aus - alles in einer Datei. Aber diese Struktur führt schnell zu massiven Problemen: Vor allem die Redundanz bringt direkt mehrere Probleme mit sich. Da Lisa Schmidt dreimal bestellt hat, muss sie zwar auch dreimal in der Datei als Kundin identifiziert werden, dass dann aber auch ihre E-Mail-Adresse und ihr Wohnort dreimal auftauchen, ist nicht optimal. Auf der einen Seite wird so unnötig viel Speicherplatz verwendet und falls Lisa ihre E-Mail-Adresse ändert, muss das in mehreren Zeilen aktualisiert werden.

Mehrere Tabellen

Die Lösung: Wir teilen die Daten in separate, logische Tabellen auf, die über eindeutige IDs verknüpft sind:

kunden.csv:

| kunden_id | name | stadt | |

|---|---|---|---|

| 1 | Lisa Schmidt | lisa@example.com | Hamburg |

| 2 | Max Weber | max@example.com | Berlin |

| 3 | Anna Müller | anna@example.com | München |

produkte.csv:

| produkt_id | name | preis | kategorie |

|---|---|---|---|

| 5 | Laptop | 899.99 | Computer |

| 8 | Monitor | 299.99 | Computer |

| 12 | Maus | 29.99 | Zubehör |

| 15 | Tastatur | 79.99 | Zubehör |

| 20 | Kopfhörer | 149.99 | Audio |

bestellungen.csv:

| bestell_id | kunden_id | produkt_id | menge | datum |

|---|---|---|---|---|

| 101 | 1 | 5 | 1 | 2025-05-15 |

| 102 | 1 | 12 | 2 | 2025-05-16 |

| 103 | 2 | 8 | 1 | 2025-05-17 |

| 104 | 3 | 15 | 1 | 2025-05-18 |

| 105 | 1 | 20 | 1 | 2025-05-20 |

So wird klar, dass wir die Redundanz in den Daten auf ein Minimum reduzieren Statt dreimal Lisa Schmidt zu speichern, haben wir sie nur einmal in der Kundentabelle. Das gleiche gilt für die Produkte. In der Bestellungen-Tabelle verweisen wir dann einfach auf die IDs der Kunden und Produkte.

Als nächstes stellt sich die Frage wie man solche Datenstrukturen optimal verwalten kann. Natürlich könnte jede der obigen Tabellen als separate CSV-Datei gespeichert werden, doch das bringt einige Nachteile mit sich. Stattdessen werden in der Praxis normalerweise Datenbanken verwendet, die genau für solche Anwendungsfälle entwickelt wurden.

Was ist eine Datenbank?

Eine Datenbank ist ein organisiertes System zur elektronischen Datenspeicherung. Sie ist darauf ausgelegt, Daten effizient abzurufen, zu speichern und zu verwalten. Während für kleine Datenmengen eine einfache CSV-Datei oft ausreichend ist, bieten Datenbanken viele Vorteile bei größeren Datenmengen oder komplexeren Anforderungen:

- Effizienz: Optimierte Speicherung und schneller Zugriff auf große Datenmengen

- Datenkonsistenz: Regeln und Einschränkungen (Constraints) können definiert werden, um die Datenintegrität sicherzustellen

- Parallelität: Mehrere Nutzer können gleichzeitig auf Daten zugreifen ohne die Integrität zu gefährden

- Sicherheit: Zugriffsrechte können detailliert konfiguriert werden

- Skalierbarkeit: Datenbanken können mit wachsenden Anforderungen mitwachsen, und beispielsweise auf mehrere Server verteilt werden

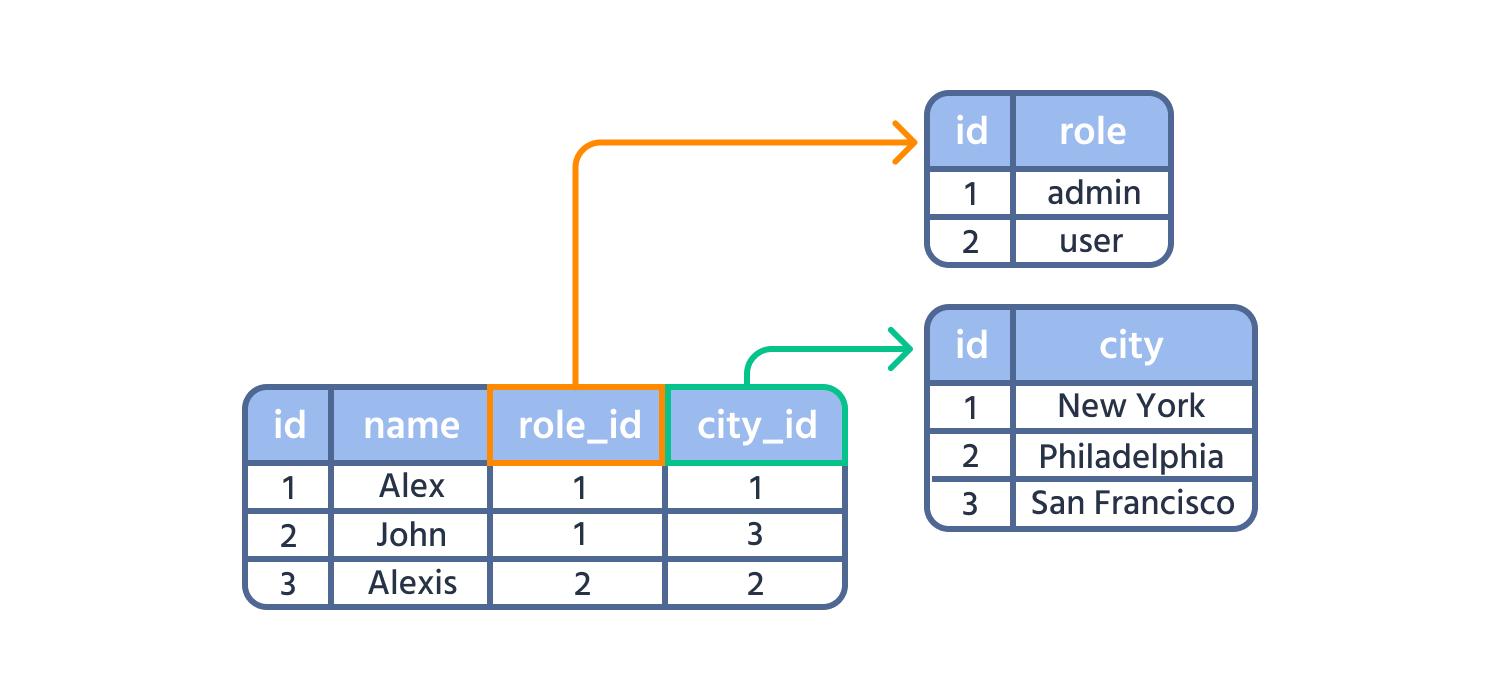

Das am weitesten verbreitete Datenbankmodell ist das relationale Modell, bei dem Daten in Tabellen (auch “Relationen” genannt) organisiert werden. Diese Tabellen stehen durch gemeinsame Felder/IDs in Beziehung zueinander - also genau wie unsere drei Tabellen oben.

Was ist SQL?

SQL (Structured Query Language) ist eine standardisierte Sprache zum Arbeiten mit relationalen Datenbanken. Sie ermöglicht das Erstellen, Abfragen, Aktualisieren und Löschen von Daten. SQL wurde in den 1970er Jahren entwickelt und ist heute der Industriestandard für Datenbankoperationen.

Übrigens: Die APIs, die wir im letzten Kapitel kennengelernt haben, greifen in der Realität oft auf Datenbanken zu. Wenn ihr eine API-Anfrage stellt, wird diese häufig intern in SQL umgewandelt, um die entsprechenden Daten aus der Datenbank zu extrahieren und an euch zurückzusenden.

Wichtige Datenbanksysteme

Es gibt verschiedene relationale Datenbankverwaltungssysteme (RDBMS), die SQL unterstützen:

- SQLite: Eine leichtgewichtige, dateibasierte Datenbank, ideal für eingebettete Systeme oder lokale Anwendungen

- MySQL/MariaDB: Open-Source-Datenbank, häufig bei Webanwendungen eingesetzt

- PostgreSQL: Leistungsstarke Open-Source-Datenbank mit erweiterten Funktionen

- Microsoft SQL Server: Kommerzielles RDBMS von Microsoft

- Oracle Database: Kommerzielle Datenbanklösung für Unternehmen

All diese Datenbanken unterstützen die grundlegenden SQL-Befehle, unterscheiden sich hinter den Kulissen jedoch in ihrer Implementierung und ihren erweiterten Funktionen. Die für Data Scientists relevanten Grundfunktionen sind in diesen Systemen jedoch ähnlich.

Tabellenstruktur in relationalen Datenbanken

In einer relationalen Datenbank werden Daten in Tabellen gespeichert, die aus Zeilen (Records) und Spalten (Feldern) bestehen:

- Tabelle: Eine Sammlung verwandter Daten (z.B. “Kunden”, “Bestellungen”)

- Spalte: Ein benanntes Attribut mit einem bestimmten Datentyp (z.B. “Name” als Text)

- Zeile: Ein einzelner Datensatz in der Tabelle (z.B. alle Informationen zu einem bestimmten Kunden)

- Primärschlüssel: Ein eindeutiger Identifikator für jede Zeile (z.B. “Kundennummer”)

- Fremdschlüssel: Ein Feld, das auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist, um Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen herzustellen (z.B. “Kundennummer” in der Bestellungen-Tabelle, die auf einen Kunden in der Kunden-Tabelle verweist)

Grundlegende SQL-Befehle

Stellt euch vor, ihr wollt aus unseren drei Tabellen herausfinden: “Welche Kunden aus Hamburg haben Laptops gekauft?” Mit CSV-Dateien müsstet ihr:

- Die Kundentabelle nach Hamburg filtern

- Die Bestellungen-Tabelle laden

- Die Produkte-Tabelle laden

- Drei separate Pandas-Merge-Operationen durchführen

- Nach Laptops filtern

Mit SQL ist das eine einzige, lesbare Abfrage:

SELECT k.name

FROM Kunden k

JOIN Bestellungen b ON k.kunden_id = b.kunden_id

JOIN Produkte p ON b.produkt_id = p.produkt_id

WHERE k.stadt = 'Hamburg' AND p.name = 'Laptop';SQL ist darauf optimiert, genau solche Fragen effizient zu beantworten. Die Datenbank-Engine weiß automatisch, wie sie die Tabellen am schnellsten verknüpft und filtert.

Betrachten wir aber erstmal kleinere Beispiele, um die grundlegenden SQL-Befehle zu verstehen.

SELECT: Daten abfragen

Der wichtigste SQL-Befehl ist SELECT - er holt Daten aus Tabellen:

SELECT name, email FROM Kunden;Das liest sich fast wie ein deutscher Satz: “Wähle Name und E-Mail aus der Kunden-Tabelle.” Hier die Bestandteile:

- SELECT: “Ich möchte folgende Spalten sehen”

- name, email: Die spezifischen Spalten, die wir wollen

- FROM Kunden: “Aus dieser Tabelle”

SELECT * FROM Kunden;Das Sternchen (*) bedeutet “alle Spalten” - wie ein Platzhalter. Es ist praktisch zum Erkunden, aber in echten Anwendungen solltet ihr spezifische Spalten nennen.

WHERE: Daten filtern

Mit WHERE fügen wir Bedingungen hinzu:

SELECT * FROM Kunden WHERE stadt = 'Hamburg';Das entspricht df[df['stadt'] == 'Hamburg'] in Pandas. Ihr könnt verschiedene Operatoren verwenden:

-- Gleichheit

SELECT * FROM Produkte WHERE kategorie = 'Computer';

-- Größer/kleiner

SELECT * FROM Produkte WHERE preis > 100;

-- Mehrere Bedingungen

SELECT * FROM Produkte WHERE kategorie = 'Computer' AND preis < 500;In SQL werden Kommentare mit -- geschrieben, nicht mit # wie in Python. Alles nach -- in einer Zeile wird ignoriert.

ORDER BY: Sortieren

Um Ergebnisse zu sortieren, verwenden wir ORDER BY:

-- Aufsteigend sortieren (Standard)

SELECT * FROM Produkte ORDER BY preis;

-- Absteigend sortieren

SELECT * FROM Produkte ORDER BY preis DESC;Das entspricht df.sort_values('preis') bzw. df.sort_values('preis', ascending=False) in Pandas.

JOIN: Tabellen verbinden

Hier wird es interessant - und das ist der große Vorteil von SQL. Mit JOIN verbinden wir mehrere Tabellen:

SELECT k.name, p.name as produkt_name

FROM Kunden k

JOIN Bestellungen b ON k.kunden_id = b.kunden_id

JOIN Produkte p ON b.produkt_id = p.produkt_id;Das ist das Äquivalent zu mehreren pd.merge()-Operationen in Pandas. Hier passiert folgendes:

- FROM Kunden k: Beginne mit der Kunden-Tabelle (das “k” ist ein Alias, also Abkürzung)

- JOIN Bestellungen b ON k.kunden_id = b.kunden_id: Füge die Bestellungen hinzu, verknüpft über die Kunden-ID

- JOIN Produkte p ON b.produkt_id = p.produkt_id: Füge die Produkte hinzu, verknüpft über die Produkt-ID

GROUP BY: Aggregieren

Für Zusammenfassungen verwenden wir GROUP BY:

SELECT kategorie, COUNT(*) as anzahl, AVG(preis) as durchschnittspreis

FROM Produkte

GROUP BY kategorie;Das entspricht df.groupby('kategorie').agg({'preis': ['count', 'mean']}) in Pandas.

SQL bietet einige Aggregatfunktionen:

-

COUNT(*): Anzahl der Zeilen -

SUM(spalte): Summe -

AVG(spalte): Durchschnitt

-

MIN(spalte): Minimum -

MAX(spalte): Maximum

Weitere SQL-Befehle

Der Vollständigkeit halber seien hier noch andere wichtige SQL-Befehle erwähnt, die jedoch für Data Scientists meist weniger relevant sind, da wir in der Regel keine Datenstrukturen ändern möchten:

-- Neue Daten einfügen

INSERT INTO Kunden (name, email, anschrift)

VALUES ('Lisa Schmidt', 'lisa@example.com', 'Testweg 3, 12345 München');

-- Bestehende Daten aktualisieren

UPDATE Kunden SET email = 'max.neu@example.com' WHERE kunden_id = 1;

-- Daten löschen

DELETE FROM Bestellungen WHERE bestell_id = 103;

-- Tabellen erstellen

CREATE TABLE Produkte (

produkt_id INTEGER PRIMARY KEY,

name TEXT NOT NULL,

preis DECIMAL(10,2),

bestand INTEGER DEFAULT 0

);SQL in Python

Als Data Scientist wirst du SQL typischerweise in Kombination mit Python verwenden. Die Standardbibliothek von Python bietet bereits Unterstützung für SQLite, und für andere Datenbanksysteme gibt es spezifische Bibliotheken. SQLite ist eine leichtgewichtige Datenbank, die keine separate Server-Installation erfordert und direkt in Anwendungen eingebettet werden kann. Die Datenbank wird in einer einzelnen Datei gespeichert, was sie ideal für lokale Anwendungen macht.

Man interagiert mit SQLite Datenbanken in Python, indem man die SQL-Befehle in Strings verpackt und sie an die Datenbank sendet. Wollen wir also diesen Befehl in Python ausführen:

SELECT * FROM Kunden WHERE stadt = 'Hamburg';So tut man dies in der Regel auf einer der folgenden Arten:

cursor.execute("SELECT * FROM Kunden WHERE stadt = 'Hamburg'")cursor.execute('''

SELECT * FROM Kunden WHERE stadt = 'Hamburg'

''')Datenbank erstellen und verwenden

Genug Theorie - wir erstellen nun eine echte Datenbank mit unseren E-Commerce-Daten.

Schritt 1: Verbindung zur Datenbank

import sqlite3

# Verbindung zur Datenbank erstellen

conn = sqlite3.connect('shop.db')

cursor = conn.cursor()

print("Datenbank-Verbindung erfolgreich!")Datenbank-Verbindung erfolgreich!Was passiert hier?

-

sqlite3.connect('shop.db'): Erstellt oder öffnet eine SQLite-Datenbankdatei namens ‘shop.db’ -

cursor: Ein Objekt, mit dem wir SQL-Befehle ausführen können - wie ein Zeiger in der Datenbank

Schritt 2: Tabellen erstellen

Jetzt erstellen wir unsere drei Tabellen. In SQL definieren wir dabei auch die Datentypen und Beziehungen:

# Kunden-Tabelle erstellen

cursor.execute('''

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Kunden (

kunden_id INTEGER PRIMARY KEY,

name TEXT NOT NULL,

email TEXT,

stadt TEXT

)

''')

# Produkte-Tabelle erstellen

cursor.execute('''

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Produkte (

produkt_id INTEGER PRIMARY KEY,

name TEXT NOT NULL,

preis REAL,

kategorie TEXT

)

''')

# Bestellungen-Tabelle erstellen

cursor.execute('''

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Bestellungen (

bestell_id INTEGER PRIMARY KEY,

kunden_id INTEGER,

produkt_id INTEGER,

menge INTEGER,

datum TEXT,

FOREIGN KEY (kunden_id) REFERENCES Kunden (kunden_id),

FOREIGN KEY (produkt_id) REFERENCES Produkte (produkt_id)

)

''')

print("Tabellen erfolgreich erstellt!")<sqlite3.Cursor object at 0x000002C7289685C0>

<sqlite3.Cursor object at 0x000002C7289685C0>

<sqlite3.Cursor object at 0x000002C7289685C0>

Tabellen erfolgreich erstellt!Hier die wichtigsten Konzepte:

- IF NOT EXISTS: Erstelle die Tabelle nur, wenn sie noch nicht existiert

- PRIMARY KEY: Eindeutige Identifikation für jede Zeile

- NOT NULL: Diese Spalte darf nicht leer sein

- FOREIGN KEY: Verweis auf eine andere Tabelle - das garantiert Datenintegrität

-

Datentypen:

-

INTEGER: Ganzzahlen -

TEXT: Strings -

REAL: Dezimalzahlen

-

Schritt 3: Daten einfügen

# Kundendaten einfügen

kunden = [

(1, "Lisa Schmidt", "lisa@example.com", "Hamburg"),

(2, "Max Weber", "max@example.com", "Berlin"),

(3, "Anna Müller", "anna@example.com", "München"),

(4, "Tom Fischer", "tom@example.com", "Hamburg")

]

# Produktdaten einfügen

produkte = [

(5, "Laptop", 899.99, "Computer"),

(8, "Monitor", 299.99, "Computer"),

(12, "Maus", 29.99, "Zubehör"),

(15, "Tastatur", 79.99, "Zubehör"),

(20, "Kopfhörer", 149.99, "Audio")

]

# Bestelldaten einfügen

bestellungen = [

(101, 1, 5, 1, "2025-05-15"), # Lisa: Laptop

(102, 1, 12, 2, "2025-05-16"), # Lisa: 2x Maus

(103, 2, 8, 1, "2025-05-17"), # Max: Monitor

(104, 3, 15, 1, "2025-05-18"), # Anna: Tastatur

(105, 4, 5, 1, "2025-05-19"), # Tom: Laptop

(106, 1, 20, 1, "2025-05-20") # Lisa: Kopfhörer

]

# Daten in die Tabellen einfügen

cursor.executemany("INSERT OR REPLACE INTO Kunden VALUES (?, ?, ?, ?)", kunden)

cursor.executemany("INSERT OR REPLACE INTO Produkte VALUES (?, ?, ?, ?)", produkte)

cursor.executemany("INSERT OR REPLACE INTO Bestellungen VALUES (?, ?, ?, ?, ?)", bestellungen)

# Änderungen speichern

conn.commit()

print("Daten erfolgreich eingefügt!")<sqlite3.Cursor object at 0x000002C7289685C0>

<sqlite3.Cursor object at 0x000002C7289685C0>

<sqlite3.Cursor object at 0x000002C7289685C0>

Daten erfolgreich eingefügt!Wichtige Punkte:

-

executemany(): Führt den gleichen SQL-Befehl für viele Datensätze aus - Die Fragezeichen (

?) sind Platzhalter für die Werte -

INSERT OR REPLACE: Füge ein oder ersetze, falls schon vorhanden -

commit(): Speichert alle Änderungen in der Datenbank

Pandas und SQL

Pandas bietet einfache Möglichkeiten, mit SQL-Datenbanken zu arbeiten. Mit der Funktion read_sql können wir SQL-Abfragen direkt in DataFrames laden:

# SQL-Abfrage mit Pandas ausführen

df = pd.read_sql('''

SELECT k.name, p.name as produkt, p.preis, b.datum

FROM Kunden k

JOIN Bestellungen b ON k.kunden_id = b.kunden_id

JOIN Produkte p ON b.produkt_id = p.produkt_id

ORDER BY b.datum

''', conn)

print(df) name produkt preis datum

0 Lisa Schmidt Laptop 899.99 2025-05-15

1 Lisa Schmidt Maus 29.99 2025-05-16

2 Max Weber Monitor 299.99 2025-05-17

3 Anna Müller Tastatur 79.99 2025-05-18

4 Tom Fischer Laptop 899.99 2025-05-19

5 Lisa Schmidt Kopfhörer 149.99 2025-05-20Genauso einfach kann man Pandas DataFrames in SQL-Tabellen speichern:

# Beispiel-DataFrame erstellen

verkaufsdaten = pd.DataFrame({

'produkt': ['Monitor', 'Tastatur', 'Webcam'],

'kategorie': ['Hardware', 'Eingabegerät', 'Peripherie'],

'preis': [249.99, 59.99, 39.99],

'bestand': [15, 30, 10]

})

# DataFrame in eine SQLite-Tabelle schreiben

verkaufsdaten.to_sql('Produkte', conn, if_exists='replace', index=False)

# Überprüfen ob die Daten gespeichert wurden

print(pd.read_sql("SELECT * FROM Produkte", conn))3

produkt kategorie preis bestand

0 Monitor Hardware 249.99 15

1 Tastatur Eingabegerät 59.99 30

2 Webcam Peripherie 39.99 10Ein wichtiger Unterschied zwischen Datenbanken und beispielsweise CSV-Dateien: Bei CSV-Dateien lesen wir die Daten einmalig ein oder schreiben sie einmalig raus. Bei Datenbanken hingegen stellen wir eine Verbindung her, die während unserer gesamten Arbeit bestehen bleibt.

Warum eine dauerhafte Verbindung?

- Datenbanken sind oft auf separaten Servern und benötigen Authentifizierung

- Mehrere Operationen (mehrere SQL-Abfragen) sollen über dieselbe Verbindung laufen

- Die Datenbank muss wissen, wer gerade zugreift (für Sicherheit und Parallelität)

Problem: Vergessene Verbindungen

Wenn ihr vergesst, Verbindungen zu schließen, können diese Probleme auftreten:

- Ressourcen-Verschwendung: Jede offene Verbindung verbraucht Speicher

- Verbindungslimits**: Datenbanken haben meist ein Maximum an gleichzeitigen Verbindungen

- Sperren: Manche Operationen können andere blockieren

Lösung 1: Manuell schließen

conn = sqlite3.connect('shop.db')

# ... arbeiten mit der Datenbank ...

conn.close() # Wichtig: Nicht vergessen!Lösung 2: Context Manager (besser!)

with sqlite3.connect('shop.db') as conn:

df = pd.read_sql("SELECT * FROM Kunden", conn)

# Verbindung wird automatisch geschlossen, auch bei FehlernDer Context Manager (with-Statement) ist sicherer, weil die Verbindung garantiert geschlossen wird - selbst wenn ein Fehler auftritt.

# Verbindung schließen

conn.close()SQL vs. Pandas: Wann was verwenden?

Jetzt habt ihr beide Welten gesehen. Hier eine praktische Entscheidungshilfe:

Verwende SQL wenn:

- Große Datenmengen (Millionen von Zeilen): SQL ist oft 10-100x schneller

-

Einfache Aggregationen:

GROUP BYundSUMsind sehr effizient -

Mehrere Tabellen verknüpft werden müssen: JOINs sind SQL’s Stärke

- Mehrere Nutzer gleichzeitig auf die Daten zugreifen

- Daten bereits in einer Datenbank liegen

Verwende Pandas wenn

- Komplexe Datenmanipulationen: Pivotierung, Reshaping, komplexe Transformationen

- Machine Learning: Direkte Integration mit scikit-learn

- Explorative Datenanalyse: Flexibles Erkunden und Visualisieren

- Kleine bis mittlere Datensätze (unter 1 Million Zeilen)

- Prototyping: Schnelle Experimente und Tests

In der Praxis kombiniert ihr oft beide Ansätze.

Übungen

Übung 1

In dieser Übung arbeitet ihr mit einer echten, externen Musik-Datenbank (Chinook).

Setup und Exploration (vorgegeben - einfach ausführen):

# SQL Übung: Chinook Musik-Datenbank Analyse

import sqlite3

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import urllib.request

import os

print("=== SQL ÜBUNG: CHINOOK MUSIK-DATENBANK ===\n")

# TEIL 1: SETUP (VORGEGEBEN - EINFACH AUSFÜHREN)

def setup_database():

"""Lädt die Chinook-Datenbank herunter, falls sie noch nicht existiert."""

db_file = 'Chinook_Sqlite.sqlite'

# Prüfen ob Datenbankdatei bereits lokal vorhanden ist

if not os.path.exists(db_file):

print(" Lade Chinook-Datenbank herunter...")

# URL zur offiziellen Chinook-Datenbank auf GitHub

url = "https://github.com/lerocha/chinook-database/releases/download/v1.4.5/Chinook_Sqlite.sqlite"

# Datei von URL herunterladen und lokal speichern

urllib.request.urlretrieve(url, db_file)

print(f" Datenbank wurde als {db_file} gespeichert.")

else:

print(f" Datenbank {db_file} existiert bereits.")

return db_file

# Datenbank setup ausführen

db_file = setup_database()

# SQLite-Verbindung zur Datenbank aufbauen

conn = sqlite3.connect(db_file)

# TEIL 2: DATENBANK ERKUNDEN (VORGEGEBEN)

print("\n DATENBANKSTRUKTUR ERKUNDEN")

print("-" * 40)

# Welche Tabellen gibt es?

# Mit SELECT name wählen wir nur die Spalte 'name' aus.

# FROM sqlite_master bedeutet, dass wir aus der speziellen Systemtabelle sqlite_master lesen,

# die Informationen über alle Objekte in der Datenbank enthält.

# WHERE type='table' filtert nur die Einträge heraus, die Tabellen sind (nicht Views oder Indizes).

# ORDER BY name sortiert die Ergebnisse alphabetisch nach dem Tabellennamen.

tables = pd.read_sql("""

SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' ORDER BY name

""", conn)

print("Verfügbare Tabellen:")

print(tables['name'].tolist())

print("\n WICHTIGE TABELLEN FÜR DIESE ÜBUNG:")

print("• Customer: Kundendaten")

print("• Track: Musikstücke")

print("• Genre: Musikrichtungen")

# Schauen wir uns ein paar Beispieldaten an:

print("\n BEISPIELDATEN:")

print("Customer-Tabelle (erste 3 Zeilen):")

# Mit SELECT * wählen wir alle Spalten (*) aus der Tabelle Customer.

# LIMIT 3 beschränkt das Ergebnis auf nur die ersten 3 Zeilen, um die Ausgabe übersichtlich zu halten.

print(pd.read_sql("SELECT * FROM Customer LIMIT 3", conn))

print("\n Genre-Tabelle (alle Genres):")

# Mit SELECT * FROM Genre holen wir alle Spalten und alle Zeilen aus der Genre-Tabelle.

# ORDER BY Name sortiert die Genres alphabetisch nach ihrem Namen.

print(pd.read_sql("SELECT * FROM Genre ORDER BY Name", conn))Aufgaben:

- Extrahiere eine Tabelle als DataFrame mit allen Kunden aus Deutschland.

- Erstelle ein Balkendiagramm der Top 10 Musikrichtungen nach Anzahl Songs.